Vous êtes ici

L’addiction n’est pas gravée dans notre cerveau

Le concept médical d’addiction est né au XVIIIe siècle aux États-Unis. Comment est-il décrit alors ?

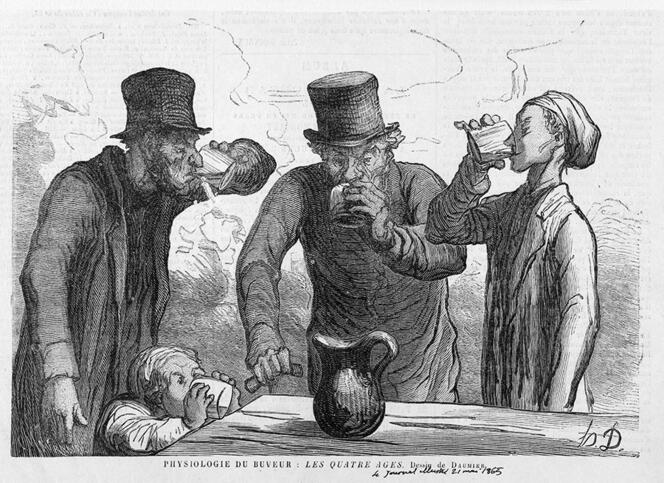

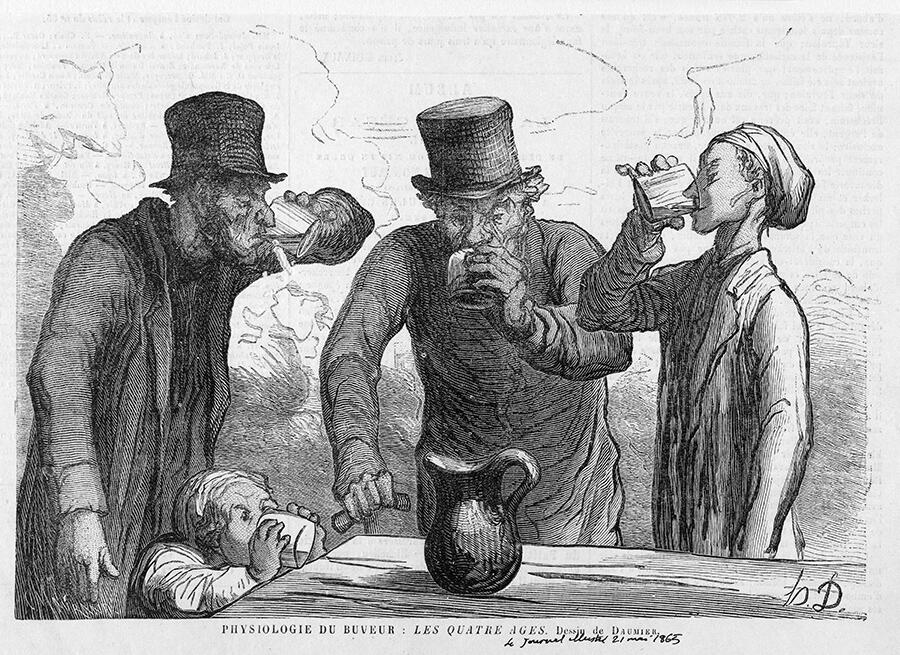

Serge Ahmed1. À cette époque, on voit apparaître une massification de la consommation de spiritueux très concentrés en alcool (gin , whisky, etc.), ce qui cause une véritable épidémie d’usages excessifs et chroniques d’alcool, avec leur cortège de problèmes sociaux et familiaux. Témoin de cette évolution, Benjamin Rush, un médecin américain, formule l’idée que l’usage excessif d’alcool serait en fait une maladie, l’alcoolisme, et non un problème moral comme on le pensait souvent à cette époque. Il comprend que pour les personnes alcooliques, l’abstinence est difficile à initier et à maintenir volontairement, notamment car elle s’accompagne de symptômes physiques et mentaux très intenses : tremblements, sueurs, palpitations, bouffées d’anxiété. En fait, dans certains cas, un sevrage brutal peut même entraîner la mort. Au fil du temps, cette idée évolue et débouche à la fin du XIXe siècle sur le concept d’addiction-dépendance qui restera très influent jusqu’à la fin des années 1980. Selon ce concept, l’addiction serait un besoin pathologique acquis artificiellement et qui ne peut être soulagé qu’en reconsommant l’alcool.

L’addiction était donc surtout définie négativement comme un manque, une dépendance ?

S. A. Oui, en effet ! L’idée alors est que l’addiction est avant tout un besoin pathologique, dans le sens où ce besoin est acquis à travers la consommation chronique d’alcool, une substance exogène sans grande utilité biologique. Lorsque ce besoin est inassouvi, cela engendre un manque d’une intensité proche de la faim ou de la soif. La personne ne peut donc plus fonctionner normalement sans la substance. On parle alors aussi de dépendance à une substance (alcoolo-dépendance).

Selon cette conception, l’usage continu de la substance n’est donc pas motivé par une recherche vicieuse et insatiable de plaisir mais plutôt par la peur de manquer, par l’évitement de la souffrance du syndrome de sevrage. On peut donc mieux comprendre pourquoi la consommation peut se poursuivre au détriment de presque tout le reste, de sa famille, de son métier… Au XIXe siècle, ce concept va s’étendre à d’autres substances et notamment aux opiacés (opium, morphine, codéine) et plus tard aux opioïdes (héroïne, fentanyl). Comme avec l’alcool, l’usage chronique de ces substances peut engendrer une dépendance et un état de manque très sévères.

Comment est née la définition médicale actuelle de l’addiction ?

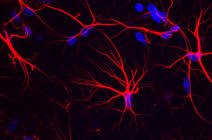

S. A. Au début des années 1980, on observe une massification des usages de cocaïne, d’amphétamines, de tabac, de cannabis… Des substances qui, lorsqu’on en arrête l’usage, ne provoquent pas de syndrome de sevrage aussi sévère et douloureux qu’avec l’alcool ou les opiacés. C’est aussi pendant cette période qu’on commence à deviner comment les drogues agissent sur le cerveau, notamment sur le circuit de la récompense récemment découvert dont la stimulation peut servir à elle seule de motivation en l’absence de tout besoin physiologique. On observe aussi que la plupart des drogues qui ont un potentiel addictogène chez l’humain sont aussi consommées par d’autres animaux, parfois avidement, sans qu’ils ne deviennent dépendants. Les chercheurs vont commencer alors à se demander si la dépendance est vraiment centrale dans la définition médicale de l’addiction.

Cette réflexion va éventuellement aboutir à la fin des années 1980 à l’idée que l’addiction est avant tout un trouble ou désordre comportemental, caractérisé par un usage excessif associé à un désir impérieux ou irrépressible de consommer (craving en anglais) et une capacité de contrôle diminuée. Le manque, le sevrage, la dépendance vont bientôt être relégués au second plan pour céder la place à la perte de contrôle, au craving, à la compulsion dans la définition de l’addiction. Cette reconfiguration conceptuelle va également entraîner un élargissement considérable du champ d’application du concept, des drogues aux comportements sans substance, comme le jeu pathologique. À partir de là, un des grands enjeux de la recherche en neurosciences sera de définir les mécanismes et dysfonctions cérébrales responsables de cette perte des capacités de contrôle et de régulation. Aujourd’hui, malgré les nombreuses avancées dans le domaine, nous sommes encore dans cette quête.

Quand a-t-on commencé à reconnaître les addictions sans substance ?

S. A. Pour la petite histoire, on a redécouvert récemment un manuscrit presqu’oublié daté du XVIe siècle qui décrivait déjà le jeu pathologique en des termes très modernes ! L’auteur, Pascasius Justus Turq, médecin flamand, était lui-même un joueur invétéré et donc connaissait plutôt bien les problèmes causés par les jeux de hasard et d’argent, déjà très en vogue à l’époque. Mais son manuscrit n’a eu aucun impact direct sur l’évolution postérieure du concept d’addiction. Il faudra attendre la fin des années 2010 pour que l’Organisation mondiale de la santé reconnaisse officiellement les troubles liés aux jeux d’argent et aux jeux vidéo comme une addiction sans substance.

Il n’est pas impossible qu’au fond de sa tombe, Pascasius se réjouisse de cette évolution ! La recherche continue dans ce domaine et on doit s’attendre, à plus ou moyen terme, à ce que cette reconnaissance s’étende aussi à d’autres addictions sans substance comme, par exemple, l’addiction aux réseaux sociaux, aux sites pornos, aux aliments hyperpalatables (riche en sucre rajouté), etc.

Face à cette extension du domaine de l’addiction, doit-on également revoir la définition d’une « drogue » ?

S. A. Non, je ne crois pas. Ces évolutions changent surtout la classe des objets et des activités ayant un potentiel addictogène, c’est-à-dire susceptibles d’entraîner une addiction chez certaines personnes. Prenons un exemple. Sur cent usagers de cocaïne, on estime qu’environ 15 % développent une addiction. C’est environ 30 % pour le tabac et 10 % pour l’alcool et le cannabis. Pour le jeu pathologique, les estimations sont moins bien établies mais ce serait autour de 5 %, ce qui est proche du potentiel addictogène des aliments hyperpalatables. Avant, nous pensions que toutes les drogues avaient, à des degrés divers, un potentiel addictogène du fait de leur action directe sur le circuit cérébral de la récompense. Désormais, on sait que tout comportement susceptible d’activer rapidement ce circuit, même indirectement, est potentiellement addictogène.

Depuis l’invention des cigarettes, des machines à sous, des jeux d’argent en ligne, des aliments ultra-transformés ou des sites pornos, les industriels n’ont eu de cesse de redoubler d’ingéniosité, en utilisant les technologies les plus innovantes, pour inventer et développer de nouveaux produits, objets ou activités addictogènes. Certains historiens et sociologues vont même jusqu’à dire que nos sociétés sont entrées depuis la fin du XXe siècle dans l’ère des addictions.

Si les addictions avec et sans substance se fondent sur les mêmes grands principes, leurs traitements seront-ils les mêmes ?

S. A. En caricaturant un peu les choses, on peut dire que toutes les prises en charge comportementales et psychologiques vont être assez communes entre ces différentes addictions car elles visent des mécanismes ou processus sous-jacents communs à toutes les addictions. Pour ne prendre qu’un exemple, certaines approches visent à déconditionner les stimuli déclencheurs du désir de consommer, à apprendre à leur résister ou à en relativiser l’importance. Ces interventions peuvent s’appliquer à toutes les addictions. Il en est de même pour les approches basées sur les groupes d’entraide et de soutien.

En revanche, les thérapies médicamenteuses, elles, peuvent être plus spécifiques d’une addiction donnée du fait de la pharmacologie propre à chaque substance. Par exemple, l’utilisation du disulfirame est spécifique à l’addiction à l’alcool et la méthadone à l’addiction à l’héroïne. Cependant, des travaux de recherche récents indiquent que certaines substances psychédéliques, comme la

psilocybine ou la kétamine, qui ont pourtant des pharmacologies très spécifiques, auraient des effets bénéfiques dans le traitement de nombreuses addictions (alcool, tabac, cocaïne). L’origine de ce large spectre d’action reste encore à déterminer.

Le concept médical de l’addiction ne semble, toutefois, pas faire l’unanimité parmi les scientifiques. Pourquoi ?

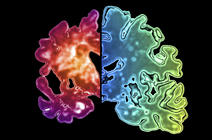

S. A. C’est surtout l’hypothèse que l’addiction est une maladie chronique du cerveau qui est débattue, voire contestée par certains. Cette hypothèse est, en effet, souvent présentée dogmatiquement comme un fait établi, notamment par le National Institute on Drug Abuse (NIDA) aux États-Unis, qui exerce une influence dominante dans le domaine, y compris en France. Toutefois, malgré les nombreuses avancées scientifiques, on ne sait toujours pas dire en examinant le cerveau d’une personne si elle souffre ou non d’une addiction.

Par ailleurs, de nombreux addicts finissent par se rétablir, par s’en sortir, sans aide médicale ou professionnelle, ce qui ne colle pas vraiment avec l’idée que ces personnes souffriraient d’une maladie cérébrale chronique et récidivante. On parle de rémission « spontanée » car on ne comprend pas encore très bien quels sont les facteurs responsables, même si on soupçonne un rôle important des décisions individuelles et du contexte environnemental plus ou moins propice au rétablissement. La recherche sur ces phénomènes de rémission est malheureusement trop peu développée mais elle est essentielle pour mieux définir la nature de l’addiction comme un désordre dont on peut finalement se sortir malgré les récidives et les difficultés.

Que change le concept médical de l’addiction sur la perception qu’a la société des personnes addictes ?

S. A. On pourrait penser a priori que le statut de malade chronique du cerveau apporte à ces personnes de nombreux bénéfices, notamment une réduction des effets psychosociaux négatifs causés par la stigmatisation et les discriminations dont elles font souvent l’objet. Dans les faits, hélas, les choses ne sont pas aussi simples. On observe en effet que ce statut ne protège pas, voire renforce parfois les phénomènes de stigmatisation et de discrimination. De plus, on observe aussi que lorsqu’une personne addicte se persuade qu’elle est atteinte d’une maladie chronique du cerveau, cela peut la conduire à baisser les bras face à son addiction. Or, on sait que la motivation personnelle de s’en sortir joue un rôle essentiel dans le rétablissement. Donc imposer une hypothèse médicale, aussi plausible soit-elle, comme un fait établi peut avoir des effets contreproductifs sur les personnes concernées.

Je formulerai donc le conseil suivant : Continuons à utiliser l’hypothèse de l’addiction-maladie du cerveau pour orienter une partie de nos recherches scientifiques sur les addictions mais gardons-nous de brandir cette hypothèse comme une vérité scientifique établie afin d’éviter les conséquences négatives sur les personnes que l’on cherche à aider. ♦

A lire sur notre site

Drogues : au nom de la loi

- 1. Serge Ahmed est directeur de recherche au CNRS, à l’Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine (Incia – unité CNRS/Université de Bordeaux).

Mots-clés

Partager cet article

Auteur

Léa Galanopoulo est journaliste scientifique indépendante.

Commentaires

Merci pour cette

Playoust le 27 Octobre 2023 à 10h26Connectez-vous, rejoignez la communauté

du journal CNRS