Vous êtes ici

Comment le cerveau gère notre appétit

Manger n’est pas qu’affaire de digestion, d’intestin, d’estomac… C’est aussi, souvent, une question de faim, d’écœurement ou de gourmandise. À la différence d’autres fonctions essentielles comme la respiration – qui se déroule en continu et principalement indépendamment de notre volonté –, s’alimenter est une activité régulière mais ponctuelle, que nous avons l’impression de contrôler consciemment et qui est susceptible de nous procurer du plaisir. Bref, décider qu’il est temps de se mettre à table ou de la quitter, avoir envie de tel ou tel plat, est l’affaire du cerveau. Celui-ci joue un rôle majeur dans la gestion de l’appétit en combinant les informations venues de nos sens, de notre mémoire, du système digestif et de tout l’organisme sur ce qui nous manque, ce qui nous fait envie et sur le contenu nutritif de ce qu’on a ingéré.

Notre comportement alimentaire repose ainsi sur l’articulation de plusieurs circuits cérébraux indépendants dont certains agissent plutôt sur l’envie, d’autres sur le besoin de manger. Comprendre leur fonctionnement et leurs dysfonctionnements s’avère dès lors essentiel pour comprendre et traiter certains troubles du comportement alimentaire, et combattre plus efficacement l’épidémie actuelle d’obésité.

Une vague d’information qui navigue de l’intestin vers le cerveau

Normalement, nous n’avons pas toujours faim : on appelle ça la satiété. Cet état peut durer des heures et résulte d’un flux d’informations transmis du système digestif jusqu’au cerveau. « La satiété ne doit pas être confondue avec le rassasiement » explique Gilles Mithieux, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire Nutrition, diabète et cerveau à l’université Claude Bernard. Il détaille : « le rassasiement est l’arrêt de la faim, provoqué par les signaux émis du système digestif au cerveau. Ces signaux vont indiquer que l’estomac est plein. La satiété, pour sa part, est la sensation de ‟non-faim” qui suit un repas et va perdurer jusqu'au repas suivant. Elle peut être plus ou moins longue en fonction du contenu de notre repas précédent ».

Mais quels sont au juste ces signaux ? En fonction de la présence ou non d’aliments dans l’estomac, le cerveau va libérer des facteurs appelés orexigènes s’ils stimulent l’appétit, ou anorexigènes s’ils inhibent la faim. Système nerveux digestif et cerveau dialoguent ainsi via de nombreux médiateurs chimiques, comme la cholécystokinine. « Ce peptide, qui sert notamment à faire libérer la bile, a aussi pour effet de diminuer la faim en communiquant avec le cerveau », précise Gilles Mithieux. Toutefois, les effets coupe-faim de la cholécystokinine varient en fonction des individus et de leur âge. Chez le rat par exemple, alors que ce médiateur induit une réduction drastique de la faim chez le jeune mâle, il aura un effet anorexigène plus ténu chez les animaux âgés ou obèses.

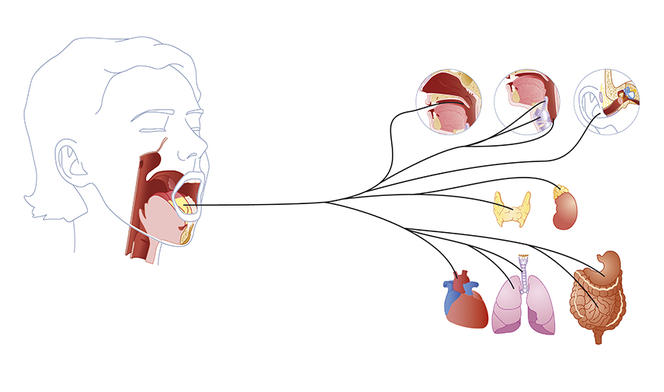

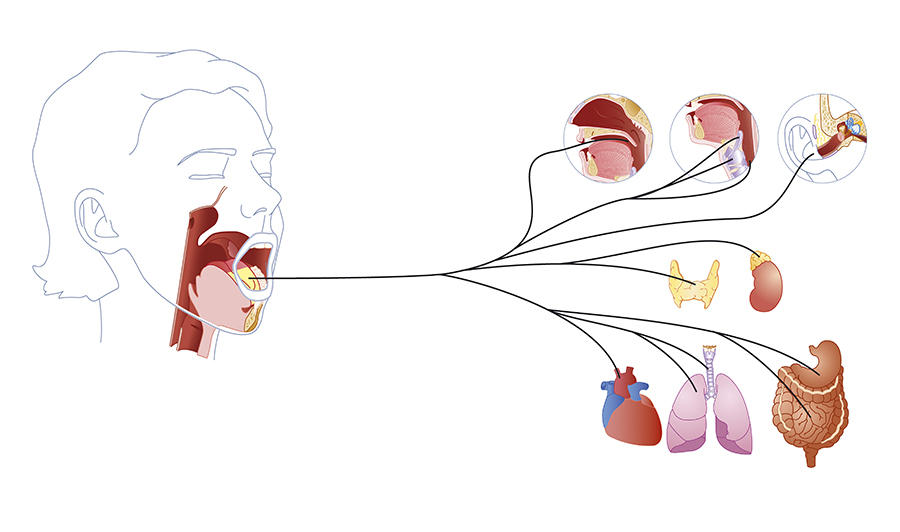

Suite à un repas, l’estomac fait remonter un flux d’informations au cerveau via le nerf vague. Cette excitation du nerf vague, son intensité et sa fréquence vont dépendre de la nature des aliments ingérés et jouer un rôle important dans le rassasiement. « Le gras ou le sucre sont des coupe-faim très rapides, mais sans pour autant diminuer la faim à long terme, indique Gilles Mithieux. À l’inverse, les protéines ou les fibres alimentaires, plus pauvres en énergie, vont retarder la faim. » En réalité, l’excitation du nerf vague va être sollicitée suite à l’ingestion de protéines ou de fibre, mais pas de sucre ! De cette manière, le cerveau peut identifier en quelques minutes la qualité du repas ingéré, et moduler son appétit.

De la bouche au cerveau…

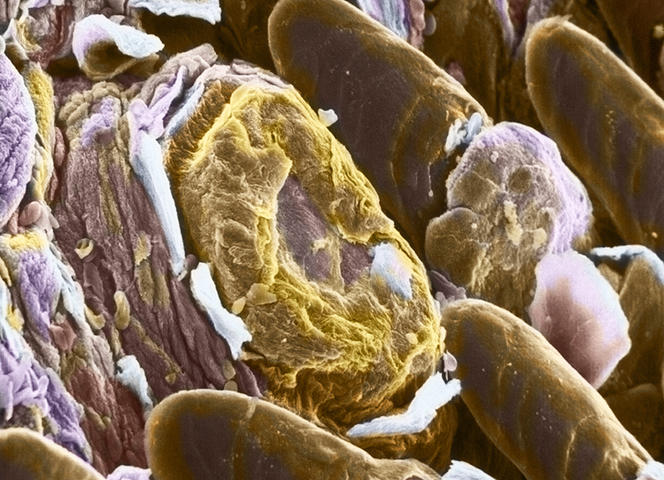

« La perception du contenu de notre assiette commence par les sens, et les premiers signaux chimiques sont libérés dès la mastication. Par exemple, les acides gras vont être détectés dès la bouche et envoyer un signal au cerveau », précise Christophe Magnan, professeur des universités et directeur de l’équipe de recherche Régulation de la glycémie par le système nerveux central au sein du laboratoire Biologie fonctionnelle adaptative1 (BFA). Sur la langue, les bourgeons du goût détectent ainsi la présence d’acides gras via le récepteur CD36. Le système nerveux central est alors alerté de l’ingestion de gras, en quelques secondes. « La détection rapide du gras chez les mammifères pourrait s’expliquer d’un point de vue évolutif car, à poids égal, les lipides sont deux fois plus énergétiques que les glucides. L’appétence pour le gras est donc vitale », analyse Christophe Magnan.

Dès que la digestion commence, les variations de la concentration sanguine en acides gras sont détectées par des neurones spécialisés, localisés dans l’hypothalamus. Chez les rongeurs, il a été montré expérimentalement qu’une augmentation d’acides gras tels que l’acide oléique est détectée par des neurones hypothalamiques qui, en retour, provoquent une modification de la prise alimentaire. « De manière expérimentale, lorsque l’on augmente la teneur en acide oléique chez le rat, sa prise alimentaire est baissée », détaille Christophe Magnan. Inversement, en inhibant l’action de CD36, on perd l’effet coupe-faim des acides gras : « les rats deviennent obèses rapidement ».

Le paradoxe des acides gras

« Ce pouvoir satiétogène va dépendre du type d’acide gras libéré », note Christophe Magnan, qui a étudié l’action de ces molécules sur le cerveau. Pendant un repas, le gras qu’on ingère est brûlé ou stocké sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Pendant la nuit, ou le jeûne, ce gras stocké est libéré dans la circulation sanguine sous la forme d’acides gras. Ces acides gras ayant un fort pouvoir satiétogène, comment expliquer que nous avons faim le matin au réveil ? Pendant des années, les spécialistes se sont interrogés sur cet apparent paradoxe nutritionnel. « Cette quantité élevée d’acide gras au réveil devrait juste inhiber l’envie de s’alimenter ! » insiste Christophe Magnan.

En fait, il s’avère que les acides gras provenant de la fonte du tissu adipeux et ceux provenant des triglycérides ne sont pas traités de la même manière par le cerveau. « L’hypothèse, confirmée depuis, est qu’après un repas, les triglycérides circulants sont hydrolysés directement au niveau du cerveau ! » précise Christophe Magnan. Ce métabolisme cérébral est assuré par une enzyme présente dans l’hypothalamus : la lipoprotéine lipase. Après le repas, cette enzyme va transformer en acides gras les triglycérides récemment ingérés. « Seuls ces acides interviennent dans la satiété, pas ceux libérés lors du jeûne », souligne Christophe Magnan. Des expériences ont ainsi montré que lorsqu’on bloque la production de lipoprotéine lipase chez les souris, on les prive de l’effet coupe-faim du gras ingéré et celles-ci ont tendance à devenir obèses.

On s’est depuis aperçu que cet effet coupe-faim ne reposait pas que sur le gras mais pouvait également être initié par l’ingestion des fibres présentes dans les fruits et légumes ! Ces fibres ne pouvant pas être digérées par les enzymes humaines, ce sont les micro-organismes de notre microbiote intestinal qui s’en chargent. En fait, ces hôtes vont transformer les fibres alimentaires en acides gras à courte chaîne capables d’induire la sensation de satiété. « Les fibres sont extrêmement importantes car elles n’apportent pas d’énergie directement, tout en produisant des acides gras à courte chaîne, qui sont coupe-faim », souligne Gilles Mithieux.

Le glucose intestinal, un anti-obésité ?

Il y a une dizaine d’années, Gilles Mithieux et de Christophe Magnan ont découvert un autre mécanisme majeur de la régulation du comportement alimentaire : la néoglucogenèse intestinale. « L’intestin ne se contente pas d’absorber le glucose, il est capable d’en produire lui-même », explique Gilles Mithieux. On a observé que deux types de nutriments déclenchent cette synthèse de glucose intestinale : les protéines et les fibres alimentaires. « Ce glucose intestinal produit à partir de ces aliments agit comme un messager qui informe le cerveau de la présence de fibres ou de protéines dans l’intestin, ce qui enclenche une diminution de la faim et une meilleure régulation de la glycémie », résume le chercheur.

Ce glucose intestinal protège du diabète et de l’obésité. « Cela a été montré chez des souris, mutées pour surexprimer l’enzyme permettant de produire ce glucose intestinal. Résultat : elles grossissent deux fois moins, même avec une alimentation très grasse », relate Gilles Mithieux. Dans l’attente de trouver une molécule capable de stimuler cette production de glucose, manger des fibres et des protéines semble donc un bon moyen de prévenir obésité et diabète.

Quand le cerveau change de forme après le repas

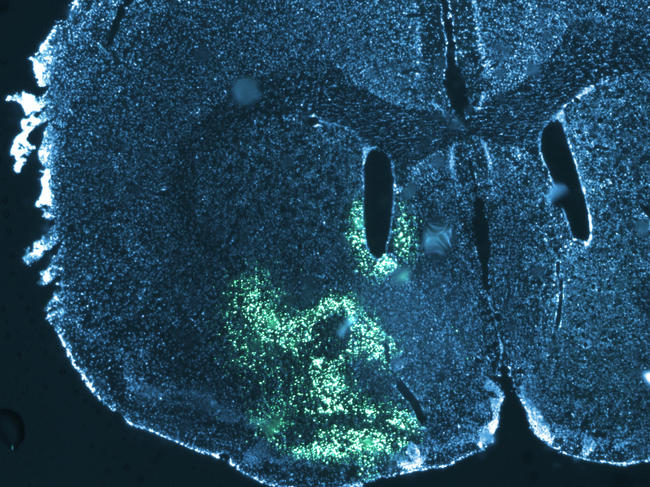

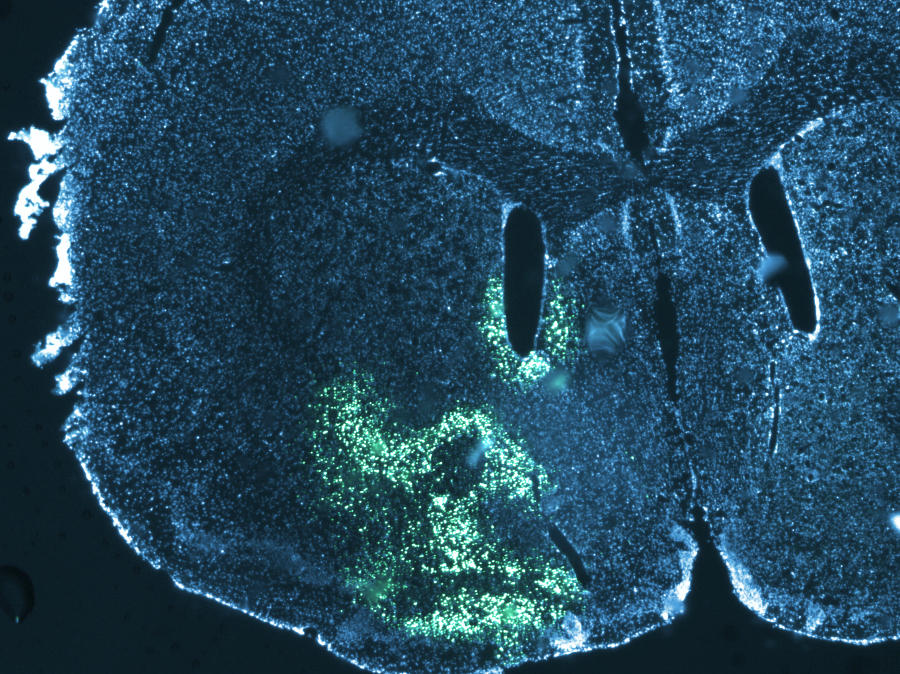

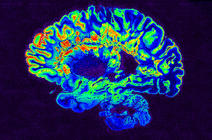

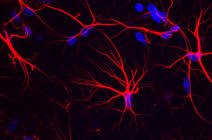

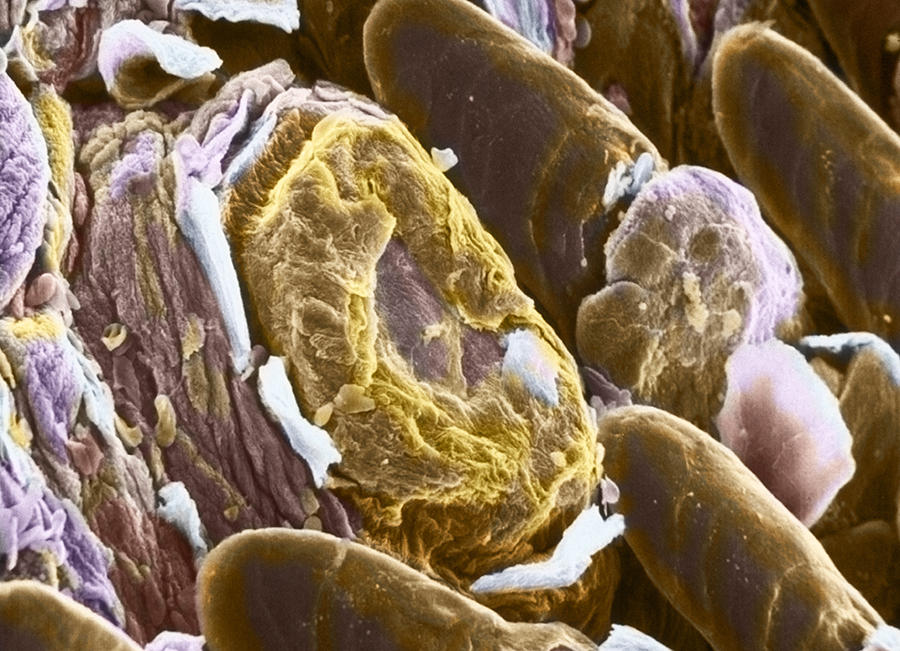

Certains groupes de neurones cérébraux sont spécifiquement chargés d’inhiber la prise alimentaire : c’est notamment le cas des neurones POMC. « On sait depuis 2004 que ce groupe de neurones est capable de changer la configuration de ses connexions en fonction du statut nutritionnel. Ceci a été mis en évidence dans le cerveau de souris », explique Alexandre Benani, chercheur au Centre des sciences du goût et de l’alimentation2 à Dijon, et responsable de l’équipe Plasticité des circuits neuronaux de la prise alimentaire de l’université de Bourgogne Franche-Comté. Ainsi, un jeûne intense ou une suralimentation prolongée provoquent une reconfiguration cérébrale au niveau des neurones POMC. Cette plasticité neuronale va assurer la modulation du comportement alimentaire et permettre à l’organisme de s’adapter au mieux face à des conditions métaboliques et nutritionnelles changeantes, maintenant autant que possible l’équilibre énergétique.

« Nous avons observé que, lors d’un repas classique, l’activité électrique des neurones POMC est multipliée par trois chez la souris », raconte Alexandre Benani. L’effet des neurones POMC étant anorexigène, leur excitation à l’issue d’un repas limite la prise alimentaire. Seconde observation : le repas va modifier les interactions entre les neurones POMC et les cellules voisines. « À jeun, ces neurones sont recouverts d’astrocytes, les cellules nourricières de neurones. Mais, après un repas, ces astrocytes vont se rétracter », relate Alexandre Benani. C’est ce changement de forme des astrocytes qui va relancer l’activité des neurones et stopper la faim.

Cette rétractation est déclenchée par le pic de glycémie qui suit le repas. « Pour montrer cela, nous avons utilisé une drogue antidiabétique qui bloque le pic hyperglycémique postprandial. Résultat : sans élévation du glucose sanguin, pas de rétraction des astrocytes ni d’augmentation de l’activité des neurones POMC. En modifiant des souris pour provoquer artificiellement la rétraction de leurs astrocytes, nous sommes parvenus à modifier le nombre et la taille de leurs repas », explique le chercheur.

En revanche, suite à un repas de type fast-food, donc plutôt riche en lipides, on n’observe ni activation des POMC ni rétractation astrocytaire. Le gras n’induit donc pas le même type d’effet coupe-faim que le glucose : celui-ci a bien un effet satiétogène mais qui repose sur d’autres circuits neuronaux. « Nous savions que la satiété n’était pas la même selon les nutriments ingérés. Les glucides ont un pouvoir satiétogène clairement supérieur aux lipides. Cette étude vient apporter une explication neurophysiologique de plus aux observations des nutritionnistes », résume Alexandre Benani.

Les yeux plus importants que le ventre ?

Reste que pour l’être humain, se mettre à table, ou la quitter, n’est pas une simple question de satiété et de régulation métabolique. L’alimentation humaine repose également, et surtout, sur le plaisir. Un contrôle dit « hédonique » qui va lui aussi conditionner le choix et la fréquence de nos repas, ainsi que nos préférences alimentaires. « En fonction de nos sens, la vue, le goût, l’odorat, nous allons plus ou moins arrêter de manger. Si au début nous entamons notre repas par plaisir, cette sensation hédonique n’est pas durable. On pose alors notre fourchette, ou l’on passe de l’entrée au plat principal », détaille Moustafa Bensafi, directeur de recherche au CNRS, au Centre de recherche en neurosciences3 de Lyon. Cette balance entre plaisir et déplaisir va cadencer la manière dont nous construisons notre acte alimentaire.

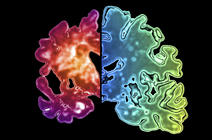

Cette modification de la valeur hédonique d’un aliment s’incarne dans le cerveau. « Lorsque ce que l’on mange est agréable, c’est notre cortex orbitofrontal médian qui est stimulé. Puis son activité baisse au fur et à mesure que notre plaisir décroit, raconte Moustafa Bensafi, ensuite, c’est le cortex orbitofrontal latéral qui prend le relais. Son activité va alors induire des comportements de restriction ». En somme, après le 7e carré de chocolat, le plaisir sensoriel n’est plus du tout le même, ce qui, normalement, nous pousse à ranger la tablette. Une fonction essentielle, « car elle permet d’avoir l’alimentation la plus variée et équilibrée possible, sinon nous mangerions tout le temps et toujours la même chose ! », insiste le chercheur.

Une envie dont on a besoin

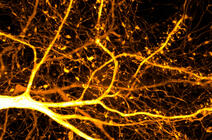

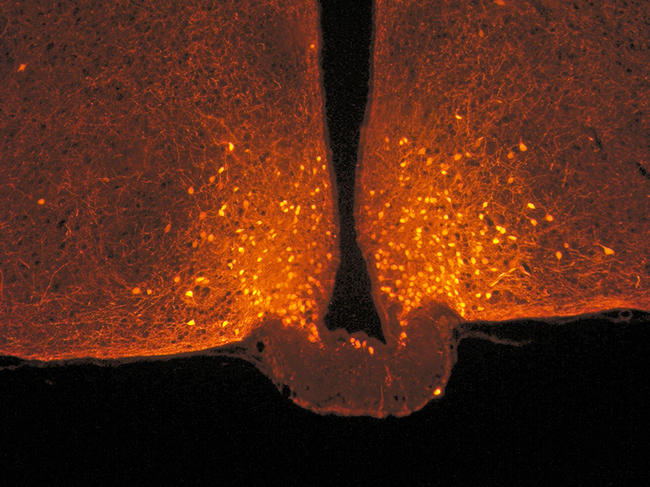

« On a tendance à opposer le fait de manger par besoin vital et par plaisir », indique d’emblée Serge Luquet, directeur de recherche au CNRS et responsable de l’équipe Contrôle central du comportement alimentaire et de la dépense énergétique, au sein du laboratoire BFA. Le premier fait intervenir les étages inférieurs de notre cerveau, un dialogue actif entre le tronc cérébral et l’hypothalamus. Le « plaisir », quant à lui, se localise dans le réseau dopaminergique du cerveau : le réseau méso-cortical limbique, « qui se projette du centre du cerveau vers le cortex préfrontal, l’amygdale et le striatum notamment », détaille Serge Luquet. Ce système, dit « de récompense », est rythmé par l’action de la dopamine.

Il fait intervenir trois éléments, à commencer par l’apprentissage : « c’est classiquement l’expérience du chien de Pavlov. Vous voyez du chocolat, et avant même de l’avoir goûté, votre cerveau libère de la dopamine car il a appris qu’il aimait cela », résume Serge Luquet. Viennent ensuite le plaisir, puis le désir, « ainsi on peut aimer le chocolat, c’est-à-dire avoir formé une relation positive avec cet aliment, et ne pas nécessairement désirer du chocolat, lorsque par exemple on vient de manger ». Plaisir et désir peuvent être dissociés. Toute expérience culinaire, qui va entraîner la libération de dopamine associée à ces trois éléments, agira comme un renforçateur positif et conditionnera les futurs repas. C’est le dysfonctionnement de ce processus de renforcement qui sous-tend la plupart des conduites addictives, notamment la prise de drogue.

Des triglycérides qui miment la dopamine

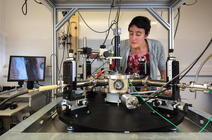

Comment les nutriments vont-ils activer ce circuit de la récompense ? C’est la question à laquelle a en partie répondu l’équipe de Serge Luquet, en s’intéressant à l’action des triglycérides circulant dans notre sang suite à un repas. « Nous avons constaté que les triglycérides étaient capables de communiquer directement avec le circuit de la récompense. Pour le comprendre pourquoi, nous avons injecté des triglycérides directement dans l’artère carotide des souris, afin d’être sûr qu’ils attendraient le cerveau » raconte-t-il. Le comportement alimentaire de la souris était alors modifié : la tendance naturelle du rongeur à préférer une nourriture grasse et sucrée était atténuée. L’animal se portait alors plus volontiers sur une nourriture plus équilibrée. Signe que la récompense, associée à la nourriture grasse et sucrée, était diminuée.

« Les triglycérides sont capables, dans le cerveau, d’agir comme la dopamine, notamment en atteignant les neurones qui répondent à la dopamine et en modulant leur action : les neurones à DRD2. En présence de triglycérides, ces neurones voient leur activité diminuée », détaille Serge Luquet. En entrant dans le cerveau, ils vont interagir avec les circuits dopaminergiques, modulant ainsi la composante de désir et de plaisir associée à la nourriture. Du moins chez la souris.

Chez des sujets humains exposés à des fragrances appétissantes (cookie ou fraise), on a bien constaté par imagerie IRM une activation du circuit de la récompense. Mais la réponse cérébrale à ces odeurs est bien moindre juste après un repas. « Le taux de triglycérides dans le sang est beaucoup plus élevé après le repas, souligne Serge Luquet, et nous avons pu démontrer une forte corrélation entre l’augmentation postprandiale des triglycérides dans le sang et la manière dont le cerveau répond à un indice alimentaire ; les triglycérides agissent comme un signal dans le cerveau, pour réguler la prise d’aliment “plaisir” ».

Lorsque ce système est déréglé, le signal mal interprété, des troubles alimentaires apparaissent. Ainsi, un taux trop élevé de triglycérides dans le sang pourrait à terme provoquer une désensibilisation des neurones à la dopamine, altérant par la suite, les capacités à générer une récompense cérébrale ; ce qui provoque en retour une prise alimentaire excessive compense dès lors cette perte de plaisir.

Ce phénomène est observé chez certaines personnes obèses : le signal hédonique de la dopamine est perdu, nécessitant une sursimulation par l’alimentation pour le compenser. Une partie non négligeable de la population posséderait des neurones à DRD2 dysfonctionnels. Le taux anormalement élevé de triglycérides dans le sang serait-il une des raisons de cette perturbation ? C’est du moins ce que l’équipe de Serge Luquet compte explorer dans les années qui viennent.

Accros au goût sucré ?

Certains chercheurs vont encore plus loin et pensent que, par leur action sur le circuit de la récompense, certains nutriments peuvent avoir l’effet de drogues à accoutumance. C’est notamment le cas de Serge Ahmed, directeur de recherche au CNRS et responsable de l’équipe Prise de décision pathologique dans l'addiction, au Neurocampus de Bordeaux4, qui étudie depuis une quinzaine d’année le potentiel addictif du sucre. « En 1838 déjà, Balzac pointait les effets néfastes du sucre dans son Traité des excitants modernes, le comparant au tabac ou à l’alcool », rappelle Serge Ahmed. Les premières études sur les effets neurobiologiques du sucre voient le jour deux siècles plus tard, au début des années 2000, « avec des travaux qui dévoilent qu’une consommation chronique de sucre chez le rat entraîne un état proche de la dépendance, avec des signes cliniques de sevrage à l’arrêt, comme de l’anxiété, des diarrhées ou les dents qui grincent », raconte Serge Ahmed.

En 2007, son équipe a observé qu’à terme, le rat préférait la consommation de sucre à celle de cocaïne. Depuis, on a démontré qu’une consommation de sucre active le circuit de récompense en induisant la libération de dopamine. Sommes-nous donc tous susceptibles de devenir dépendants au sucre comme on le devient à l’héroïne ou au tabac ? Pas forcément. « Parmi tous ceux qui consomment de la cocaïne, 15 % vont être accros. Pour le sucre cette proportion est entre 5 et 10 % », avance Serge Ahmed. Les vulnérabilités personnelles sont liées à de multiples facteurs environnementaux, comme les traumatismes passés, le niveau socio-économique, la culture gastronomique de la famille.

Mais d’ailleurs, est-ce le sucre lui-même ou le goût sucré qui nous rend accro ? « Des études ont été faites chez des souris génétiquement modifiées pour perdre les récepteurs gustatifs du sucre. Quand on leur faisait ingérer du sucre, l’activation du réseau dopaminergique persistait. À l’inverse, avec des édulcorants, aucune activation de la dopamine », explique le chercheur. Pourtant, si on admet que c’est le glucose ingéré qui vient renforcer nos préférences, les édulcorants ne devraient entraîner aucun plaisir, « et personne ne boirait de soda light ! », sourit Serge Ahmed. « En fait, les édulcorants n’éteignent pas les effets hédoniques du goût sucré simplement parce que, en règle générale, ils vont être consommés au cours d’un repas. Le cerveau va donc quand même recevoir un pic de glycémie provenant de ce repas, plus le goût sucré de l’édulcorant. Et être berné », analyse le chercheur.

Surconsommation de sucre : le cerveau souffre à long terme

Toujours est-il qu’à terme, une consommation chronique excessive de sucre « peut affecter le fonctionnement du cerveau d’un point de vue neurobiologique, avec un impact sur les processus cognitifs, motivationnels et émotionnels », confirme Martine Cador, directrice de recherche au CNRS et responsable de l'équipe AddicTeam à l’Institut de neurosciences cognitives et intégratives d’Aquitaine5. Notamment lorsque cette consommation a lieu à l’adolescence, période de maturation des neurones. « Les souris qui surconsomment du sucre à l’adolescence, à des teneurs proches de celles contenues dans les sodas, développent une baisse de motivation à l’âge adulte à trouver du sucre, une anhédonie. Comme si la sensation sucrée était devenue moins plaisante », indique Martine Cador. Cette consommation adolescente augmente par ailleurs les risques de syndrome dépressif et fait baisser la neurogénèse, c’est-à-dire la formation de nouveaux neurones.

Pour Martine Cador, le profil addictogène du sucre demeure néanmoins controversé : « la cocaïne va multiplier par 1 000 ou 2 000 % la libération de dopamine dans le cerveau, contre 50 ou 100 % pour le sucre : les cinétiques d'activation sont tout de même très différentes. Le sucre reste une récompense naturelle ». En effet, la découverte d’arbres fruitiers se faisant rare chez nos ancêtres, le cerveau était programmé pour se gaver de sucre et stocker l’excédent sous forme de graisse. Dans ces conditions, aucune pression évolutive n’a eu le temps d’apprendre au cerveau à limiter notre prise de sucre ! « C’est pourquoi les mécanismes cérébraux consistant à nous freiner sont extrêmement limités, nous ne sommes pas bien équipés neurobiologiquement pour contrôler notre prise de sucre », conclut Serge Ahmed. Que ce soit pour le sucre ou le gras, notre cerveau ne semble, aujourd’hui, plus totalement adapté à notre environnement alimentaire. ♦

Mots-clés

Partager cet article

Auteur

Léa Galanopoulo est journaliste scientifique indépendante.

Commentaires

Connectez-vous, rejoignez la communauté

du journal CNRS